Melde dich jetzt für die Warteliste an.

Für Warteliste anmelden

Für Warteliste anmelden

Der Corporate Carbon Footprint ist die Berechnung aller Treibhausgasemissionen, die von einem Unternehmen direkt oder indirekt verursacht werden. Im Kontext der aktuellen Klimakrise kommt dem Corporate Carbon Footprint eine zentrale Rolle zu, da Unternehmen eine besondere Verantwortung für das Klima und den Klimaschutz tragen.

Wie gehst du bei der Berechnung und Reduktion am besten vor? Unternehmen müssen dabei gesetzliche Vorgaben und regulatorische Anforderungen erfüllen. Beratungsunternehmen können bei der Berechnung und Analyse der CO2-Emissionen unterstützen, insbesondere bei gesetzlichen Anforderungen.

Bei individuellen Fragen zur Berechnung und Reduktion des Corporate Carbon Footprints stehen spezialisierte Beratungsunternehmen zur Verfügung, um den Prozess optimal zu begleiten.

Der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens, oder auch die Berechnung des Corporate Carbon Footprint, ist das Ergebnis einer CO2-Bilanzierung, die die Umweltauswirkungen eines Unternehmens quantifiziert und die Festlegung von Netto-Null-Zielen ermöglicht. Das Ziel die Erderwärmung auf 1.5-Grad zu begrenzen gilt nämlich auch für Unternehmen. Mit einem Corporate Carbon Footprint können Emissionsquellen eines Unternehmens identifiziert und CO2-Emissionen dadurch gezielt reduziert werden. Die Erfassung der CO-Emissionen ist dabei ein zentraler Bestandteil, um die Gesamtemissionen eines Unternehmens transparent darzustellen. Die Bilanzierung erfolgt auf Basis der DIN EN ISO 14064-1 oder mit dem Corporate Standard des Greenhouse Gas Protocols (GHG Protocol). Während das GHG Protocol kostenlos verfügbar ist, ist die Zertifizierung nach ISO EN 14064-1 für die Organisationsebene kostenpflichtig.

Das GHG Protokoll deckt im Rahmen des Corporate Carbon Footprint (CCF) die Bilanzierung und Berichterstattung von sieben klimawirksamen Treibhausgasen ab, die unter das Kyoto-Protokoll fallen - Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PCF), Schwefelhexafluorid (SF6) und Stickstofftrifluorid (NF3). Diese verschiedenen Treibhausgase werden zur besseren Vergleichbarkeit in CO2-Äquivalente umgerechnet und mit ihrem Treibhauspotenzial (GWP) multipliziert. Das GWP (Global Warming Potential) beschreibt, wie stark ein Gas die Atmosphäre erwärmen kann, verglichen mit CO2 über einen Zeitraum von in der Regel 100 Jahren. Methan hat zum Beispiel ein Treibhauspotenzial von 28, d. h. die wärmende Wirkung von Methan ist 28-mal stärker als CO2 über einen Zeitraum von 100 Jahren. Das ist die Berechnung hinter CO2-Äquivalente bzw CO2e.

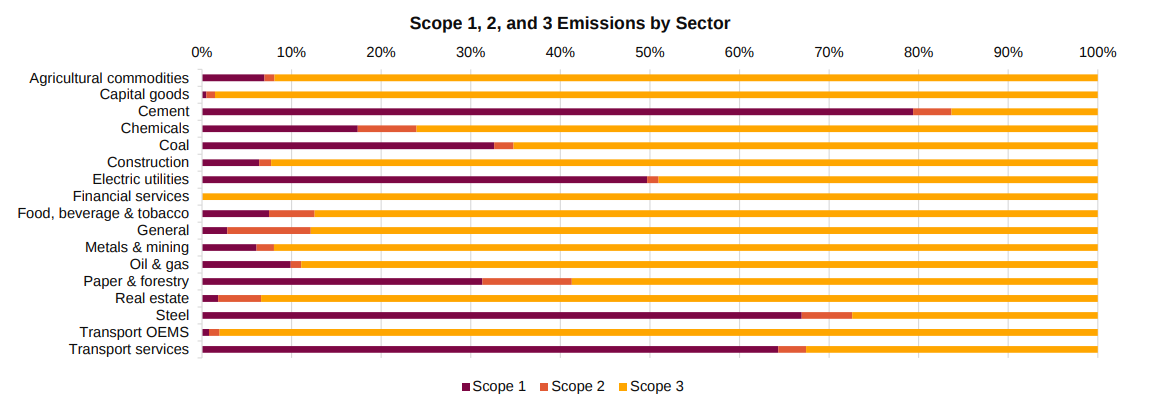

Der Corporate Carbon Footprint unterteilt sich dann in Scope 1, Scope 2 und Scope 3, wobei Scope 3 optional aber dringend zu empfehlen ist. Die Kategorisierung des GHG Protocols in Scope 1, Scope 2 und Scope 3 hat primär den Zweck, zwischen direkten und indirekten Emissionen zu unterscheiden und zu gewährleisten, dass verschiedene Unternehmen bei der Erfassung von Emissionen die selben Emissionen nicht mehrfach erfassen. Das System der Bilanzierung basiert dabei auf international anerkannten Kennzahlen, die eine transparente und vergleichbare Berichterstattung ermöglichen. Scope 1 Emissionen stammen aus Emissionsquellen innerhalb der Systemgrenze des Unternehmens. Mehr zu Scope 1, Scope 2 und Scope 3 haben wir in diesem Artikel aufgeschrieben.

2025 markiert einen Wendepunkt für Nachhaltigkeitsberichterstattung – aber der Mittelstand kann aufatmen:Der Einstieg in die verpflichtende CSRD-Berichterstattung wurde durch das EU-Omnibus-Paket nach hinten verschoben und die Schwellenwerte teilweise deutlich angehoben. KMU mit weniger als 1.000 Mitarbeitenden sind zunächst von der CSRD direkt ausgenommen; viele kleine Unternehmen müssen also vorerst keinen offiziellen CSRD‑Report liefern. Statt der regulativen Pflicht tritt in der Praxis aber eine indirekte: Großkunden, Banken und Auftraggeber fordern regelmäßig strukturierte ESG-Daten – insbesondere entlang der Lieferkette.

VSME als neue Lösung:Mit dem VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs) ist 2025 ein klar strukturierter, freiwilliger und EU-weit empfohlener Standard für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von KMU verfügbar. Er richtet sich an Unternehmen, die nicht direkt unter die CSRD fallen, jedoch ESG-Informationen für Stakeholder bereitstellen müssen. Unternehmen können den VSME-Standard also bereits nutzen, um ESG-Daten freiwillig und effizient zu erfassen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Was ist der VSME und wie wird er genutzt? Weitere Informationen rund um das Thema Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Emissionen findest du hier.

Relevante Zeitachsen: Weitere Informationen zur CSRD-Berichtspflicht 2026, zugehörigen Zeitplänen und praktischen Leitfäden für KMU finden Sie hier.

Fazit für KMU:Die Berichterstattung nach VSME ist ab sofort möglich und eröffnet mittelständischen Unternehmen die Chance, proaktiv, schlank und effizient auf ESG-Anforderungen aus der Wirtschaft zu reagieren. Es gibt keine unmittelbare Pflicht, aber einen wachsenden Bedarf an strukturierten ESG-Berichten – VSME bietet hier die praxistaugliche Antwort.

Das Spannende: Der ESRS E1 “Klimawandel” wird bei praktisch jedem Unternehmen als wesentlich eingestuft – schließlich verursacht jede wirtschaftliche Tätigkeit Emissionen. Die gute Nachricht? Mit den richtigen Tools ist die CSRD-konforme CO2-Bilanzierung in 4 Schritten machbar, ohne dass dir die Haare ausfallen.

Der CO2-Fußabdruck – oder Carbon Footprint – ist für Unternehmen heute weit mehr als nur eine Kennzahl: Er ist die zentrale Grundlage, um die eigenen Treibhausgasemissionen systematisch zu erfassen, zu bewerten und zu steuern. Damit die Berechnung des Corporate Carbon Footprints (CCF) vergleichbar, nachvollziehbar und auditierbar ist, braucht es einen anerkannten Standard. Genau hier setzt das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) an.

Das GHG Protocol ist der weltweit führende Standard für die Erfassung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen in Unternehmen. Es definiert die Scopes 1, 2 und 3 und gibt damit einen klaren Rahmen vor, wie Unternehmen ihre direkten und indirekten Emissionen erfassen und in ihre CO2-Bilanz einfließen lassen. Die Anwendung des GHG Protocols sorgt dafür, dass die Berechnung des CO2-Fußabdrucks auf einer soliden, international anerkannten Grundlage erfolgt – und damit auch für Investoren, Kunden und Behörden nachvollziehbar ist.

Unternehmen, die ihren Corporate Carbon Footprint nach dem GHG Protocol erstellen, profitieren von einer strukturierten Vorgehensweise: Sie identifizieren systematisch alle relevanten Emissionsquellen, erfassen die notwendigen Daten und können so gezielt Maßnahmen zur Reduktion ihrer Emissionen ableiten. Die Einhaltung dieses Standards ist nicht nur für die eigene Klimastrategie wichtig, sondern auch für die Erfüllung regulatorischer Anforderungen und die Kommunikation mit Stakeholdern. So wird der CO2-Fußabdruck zum strategischen Steuerungsinstrument für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Ein Corporate Carbon Footprint soll laut GHG-Protocol relevant, vollständig, konsistent, genau und transparent sein. Die im GHG Protocol definierten Grundprinzipien sind dabei entscheidend für die Sicherstellung einer hohen Datenqualität.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung des Corporate Carbon Footprint. Auf diese gehen wir in diesem Beitrag zum Carbon Accounting näher ein. In aller Kürze lässt sich festhalten, dass es zwei Methoden zur Berechnung gibt: ausgabenbasiert (engl. spend-based auch “Top-Down”) und aktivitätsbasiert (activity-based oder “Bottom-up”). Vereinzelt kommt auch ein Hybrid aus beiden Methoden zum Einsatz - das hängt immer von der jeweiligen Datenlage ab. Die Berechnung des Corporate Carbon Footprints umfasst verschiedene Bereiche und Abteilungen des Unternehmens, wobei in unterschiedlichen Bereichen spezifische Emissionsquellen wie Erdgas als Energiequelle berücksichtigt werden müssen. Daten für die CO2-Bilanz werden dabei häufig durch Schätzungen ergänzt, um Lücken in der Datenerhebung zu schließen.

Bei der Datenerfassung müssen in der Software verschiedene Felder ausgefüllt werden, um alle relevanten CO2-Daten systematisch zu erfassen und die Emissionen aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens abzubilden.

Unser Ansatz bei Multiplye ist es, mithilfe der heute verfügbaren technischen Möglichkeiten, wie z.B. Machine Learning, möglichst schnell möglichst exakte CO2-Emissionen mit einem hybriden Ansatz zu berechnen. Unsere Software erübrigt Beraterworkshops und Projektgruppen im eigenen Unternehmen, die über Monate Datenpunkte in mühsamer Detailarbeit zusammentragen. Software wie CarbonChain bietet automatisierte Tools zur Messung des Corporate Carbon Footprints über die gesamte Lieferkette.

Mal ehrlich: 86% aller Unternehmen erfassen ihre Emissionen noch manuell. Das ist, als würdest du deine Buchhaltung mit dem Taschenrechner machen, während alle anderen schon Online-Banking nutzen.

Ein moderner CO-Rechner ermöglicht die automatisierte und individuelle Berechnung des Corporate Carbon Footprints und kann flexibel an die Bedürfnisse deines Unternehmens angepasst werden.

Der Clou: Was früher Wochen dauerte, erledigt moderne Software in Minuten. Und das Beste – KI vs. manuell ist kein Wettkampf mehr, sondern eine Zeitreise von der Steinzeit ins digitale Zeitalter. Die Automatisierung von CO2-Berechnungen spart nicht nur Zeit, sondern eliminiert auch die typischen menschlichen Fehler, die bei manueller Erfassung unvermeidlich sind.

Sofern du physische Produkte verkaufst, besteht eine weitere Möglichkeit darin, den Product Carbon Footprint (PCF) deiner Produkte zu berechnen, um diesen dann mit der verkauften Menge hochzurechnen. Siehe dazu auch diesen Artikel: Ökobilanzierung Schritt für Schritt verstehen und umsetzen. Dafür brauchst du den CO2-Fußabdruck des Materials, der Produktion, des Transports und schließlich den CO2-Fußabdruck des Versands. Auch hier gibt es etablierte Standards wie die ISO 14067, ISO 14064 oder GHG-Protokoll: Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard. Die Ergebnisse werden in der Regel als absolute Punktwerte angegeben, die theoretisch ähnlich wie Nährwertangaben miteinander verglichen werden könnten. Die bloße Angabe der quantitativen Informationen durch CO2-Etiketten auf den Produkten ist jedoch im Nutzen fraglich, da die Verbraucher im Gegensatz zu Nährstoffen keinen empfohlenen Tages- oder Jahreswert für Treibhausgase haben. Und um damit die CO2-Emissionen des gesamten Unternehmens zu berechnen, fehlen zusätzliche Kategorien und Datenpunkte.

Aus unseren bisherigen Analysen wissen wir, dass 70-90% der Emissionen in Scope 3 anfallen. Deshalb ist eine CO2-Bilanzierung, die nur Scope 1 und Scope 2 abdeckt, wenig aussagekräftig. Scope 3 misst alle indirekten Emissionen, die innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette entstehen. Etwa eingekaufte Güter oder Dienstleistungen, Logistik von Waren und Personen, als auch Abfälle und Verpackungen. Scope 1 Emissionen hingegen stammen aus Emissionsquellen innerhalb der Systemgrenze des Unternehmens. Dies kannst du nicht immer direkt beeinflussen und damit senken. Es gibt innerhalb der Scope 3-Emissionen diese üblichen Hotspots:

Dahinter verstecken sich zumeist Verbrenner-PKW/LKW, sowie Strom und Wärme aus nicht regenerativen Quellen und bei physischen Produkten solche, die aufwändig zu produzieren sind, wie z.B. Metalle. Plastik in all seinen Formen wie z.B. Thermoplaste, Polyethylen, Polypropylen, Polyethylenterephthalat (PET) hat einen sehr niedrigen CO2-Wert, anders als Glas oder Alufolie. Dies ist auf den ersten Blick überraschend, wird Plastik doch indirekt aus Erdöl produziert, wohingegen Aluminium unendlich recycelbar ist. Doch die Plastik-Industrie ist durch ihre Größe so hocheffizient, dass es einfach sehr CO2-effizient ist, Plastik zu produzieren. Wenn man nun andere Parameter in die Betrachtung dazu nimmt, im Rahmen eines Life-cycle Assessments Cradle-to-Cradle beispielsweise, dann kann man die bekannten Plastik-Probleme (Mikroplastik, nicht recyclefähig, Gefahr für Tiere, diffundierte Gifte etc.) mit einbeziehen und zu anderen Ergebnissen kommen.

Auf den Scope 2, also CO2-Emissionen, die im direkten Einflussbereich des Unternehmens anfallen, entfallen zumeist zwischen 2% und 20% der gesamten Emissionen. Das ist wenig, aber auch einfacher zu senken. Es ist fast immer eingekaufte Wärme und Strom.

Die schlechte Nachricht: Es gibt hunderte von CO2-Tools. Die gute: Du brauchst nur 5 Kriterien, um die Spreu vom Weizen zu trennen.

1. CSRD-Ready oder Papiertiger?

Deine Software sollte nicht nur CO2 berechnen, sondern auch die strukturierte CSRD-Berichterstattung beherrschen. Alles andere ist Zeitverschwendung.

2. Audit-Sicherheit

Wenn der Wirtschaftsprüfer ankommt, solltest du entspannt bleiben können. Zertifizierte Methoden, Versionskontrolle und nachvollziehbare Datenpfade sind Pflicht. Hierfür kommen zertifizierte Tools wie KlimAktiv zum Einsatz, die nach Standards wie GUTcert und GHG Protocol arbeiten.

3. Scope 3-Champ

70-90% deiner Emissionen stecken in Scope 3. Eine Software, die hier schwächelt, ist wie ein Auto ohne Räder.

4. Supplier-Integration

Deine Lieferanten müssen mitspielen können. Tools für Lieferanten-Onboarding und Datenabfrage sparen dir endlose E-Mail-Schlachten.

5. Benutzerfreundlichkeit

Wenn dein Team eine Ingenieursdissetation braucht, um die Software zu verstehen, läuft was schief.

Mehr Details findest du in unserem Guide zu den 5 wichtigsten Auswahlkriterien für CO2-Software. Und falls du noch am Excel-Kleben hängst: Hier erfährst du, wann sich der Umstieg lohnt.

Der nächste Schritt besteht darin, CO2-Reduktionsziele festzulegen, um im Sinne der Pariser Klimaziele so schnell wie möglich auf Net Zero zu kommen. Die Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), ein Zusammenschluss großer Banken, Versicherer und Investoren auf UN-Ebene, hat sich beispielsweise die folgenden Ziele gegeben:

Für einzelne Unternehmen lassen sich Ziele mit Science Based Targets festlegen. Die Science Based Target Initiative ist eine Kollaboration von CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) und dem WWF. Der Name ist Programm. Ziele gelten als "wissenschaftlich fundiert", wenn sie mit dem übereinstimmen, was die neueste Klimawissenschaft als notwendig erachtet, um das Pariser Abkommen zu erfüllen: Die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2°C, bestmöglich 1,5°C.

Die FAQ der SBTi findet sich hier.

Die Science based Target-Bedingungen sagen zum Beispiel: Wenn die relevanten Scope-3-Emissionen eines Unternehmens 40 % oder mehr der gesamten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ausmachen, ist ein Scope-3-Ziel erforderlich. Insofern qualifizieren sich die Ziele der NZAOA nicht als "science-based".

Jedes Unternehmen, das über die SBTi gehen möchte, kann dies tun. Gerade für große Unternehmen, die ihre "social Licence to operate" sichern wollen, ist es sehr sinnvoll, ihre Emissionen und Reduktionsziele öffentlich zu machen. Dies ist Teil des Stakeholder-Dialogs nach außen. Ebenso sinnvoll ist es, sich in einer Reihe von Dialogplattformen und Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit zu engagieren. Dieser offene Austausch bietet eine Basis für gegenseitiges Verständnis und die Chance, gesellschaftliche Akzeptanz für unternehmerische Entscheidungen zu erzielen. Gleichzeitig ist der Dialog eine Quelle für neue Ideen und leistet einen wichtigen Beitrag zum eigenen Innovationsmanagement und Risikomanagement.

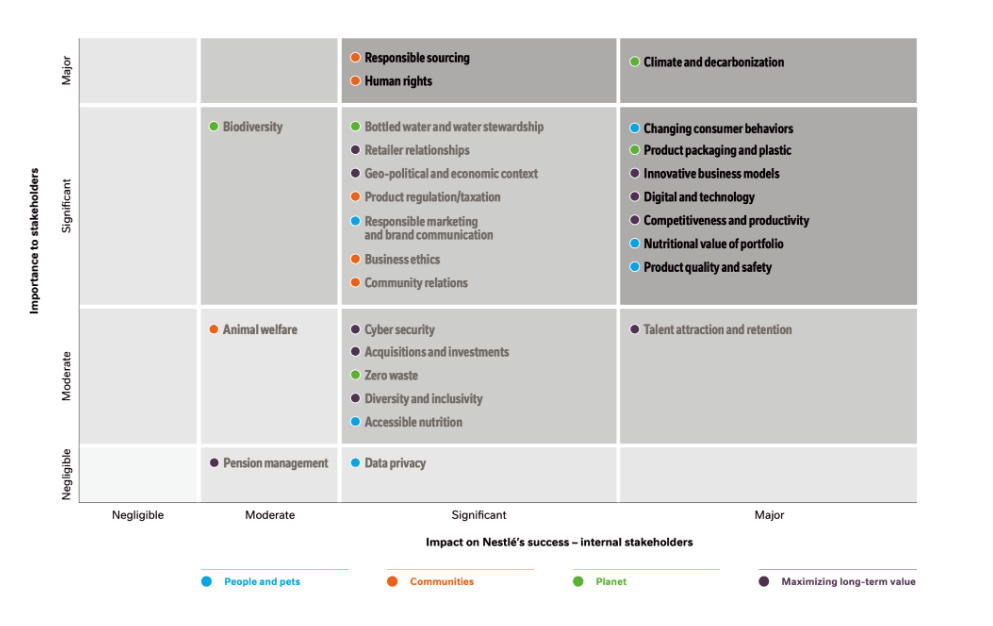

Neben der Öffentlichkeit, sind die eigenen Angestellten, Kunden, Geschäftspartner und Zulieferer ebenso Stakeholder, die einbezogen werden sollten. Viele Unternehmen nutzen dafür eine Wesentlichkeitsmatrix. Die Wesentlichkeitsmatrix ("materiality analysis") ist eine visuelle Repräsentation der Themen, die für ein Unternehmen am wichtigsten sind. Sie eignet sich auch als generelles strategisches Instrument, wird aber für Nachhaltigkeitstehmen und insbesondere auch die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN von der Global Reporting Initiatve als Standard gesetzt.

Nach der Identifizierung potenzieller Nachhaltigkeitsthemen, die als direkt relevant für die Wertschöpfungskette eines Unternehmens angesehen werden, werden diese Themen mit zwei verschiedenen Blickwinkeln analysiert. Bei Themen wie der Reduzierung von Plastikverpackungen, Vermögensverteilung oder der Zusammenarbeit mit nachhaltigen Zulieferern muss das Unternehmen also Folgendes bewerten: 1) Wie groß ist das Potenzial jedes Themas, sich positiv oder negativ auf das Unternehmenswachstum, die Kosten oder das Vertrauen auszuwirken, und 2) wie wichtig ist jedes Thema für die Stakeholder. Das Endergebnis ist eine visuelle Darstellung der Themen, die je nach ihrer Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens und die Erwartungen der Stakeholder (die sich direkt auf das erste Thema auswirken können) priorisiert werden sollten.

Nestles Wesentlichkeitsmatrix sieht zum Beispiel wie folgt aus:

Der Corporate Carbon Footprint (CCF) ist weit mehr als eine reine CO2-Bilanz – er ist das Fundament für ein wirksames Klimaschutzmanagement im Unternehmen. Wer seine Emissionsquellen kennt, kann gezielt Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen entwickeln und umsetzen. Damit wird der CCF zum zentralen Baustein jeder nachhaltigen Unternehmensstrategie.

Ein professionelles Klimaschutzmanagement beginnt mit der systematischen Ermittlung des Corporate Carbon Footprints. Auf dieser Grundlage lassen sich Reduktionsziele definieren, Fortschritte messen und die Wirksamkeit von Maßnahmen kontinuierlich überprüfen. Unternehmen, die ihren CCF aktiv in ihr Nachhaltigkeitsmanagement integrieren, schaffen Transparenz über ihre Emissionen und können gezielt an den größten Hebeln ansetzen – von der Energieversorgung über die Lieferkette bis hin zum Produktdesign.

Die strategische Steuerung des Corporate Carbon Footprints ermöglicht es Unternehmen, nicht nur ihre Umweltverträglichkeit zu verbessern, sondern auch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Denn Kunden, Investoren und Geschäftspartner achten zunehmend auf glaubwürdige Klimastrategien und messbare Fortschritte bei der Reduktion von CO2-Emissionen. Wer hier proaktiv handelt, positioniert sich als verantwortungsbewusstes und zukunftsfähiges Unternehmen.

Unsere Kunden gehen ihre Scope 3-Emissionen wie folgt an:

Die Scope 2-Emissionen, zumeist eingekaufte Wärme und Strom, lässt sich durch eine Tarifumstellung oder ein Wechsel des Strom- und Wärmeanbieters erreichen. Wärme lässt sich nur im Fall von Fernwärme regenerativ umstellen, für Gas ist dies nicht möglich und Kompensation bleibt das Mittel der Wahl. Strom gibt es schon lange aus regenerativen Quellen. Bonuspunkte gibt es für Stromanbieter, die aktiv in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren.

"Wir würden ja gerne, aber haben keine Zeit" – kommt dir bekannt vor? Die Wahrheit ist: Eine moderne CO2-Bilanz braucht nicht Monate, sondern kann in einer Woche stehen. Hier der Beweis:

Tag 1-2: Datenquellen identifizieren

Tag 3-4: Tool-Setup

Tag 5-6: Feintuning

Tag 7: Erste Bilanz

Klingt zu schön um wahr zu sein? Ein Erfahrungsbericht zeigt, wie der Wechsel von Excel zur automatisierten CO2-Bilanz in der Praxis funktioniert. Und für alle, die es noch konkreter wollen: Unser 7-Tage-Fahrplan für kleine Unternehmen führt dich Schritt für Schritt durch den Prozess.

Fang klein mit unserem kostenlosen CO2-Rechner an, aber fang an. Lieber eine 80%-Lösung, die läuft, als eine 100%-Lösung, die nie fertig wird. Die Verfeinerung kommt automatisch mit der Zeit.

Ausgangslage und Zielsetzung

Tomorrow verfolgt das Ziel, Banking als Hebel für positiven Wandel zu nutzen und Nachhaltigkeit in der Branche fest zu verankern. Der Fokus liegt auf einem wirkungsorientierten Ansatz, der ökologische und soziale Wirkung gleichermaßen einbezieht. Basis ist ein proaktives, ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement nach anerkannten Standards wie GHG Protocol und Deutschem Nachhaltigkeitskodex.

Vorgehen Schritt für Schritt

Das Vorgehen von Tomorrow ist damit ein gutes Beispiel für scalability, Ganzheitlichkeit und digitale Praktikabilität und zeigt, wie eine glaubwürdige und regulatorisch anschlussfähige Nachhaltigkeitsstrategie vom KMU bis ins Reporting tatsächlich funktioniert.

Die Erstellung eines Corporate Carbon Footprints und die Entwicklung wirksamer Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen sind komplexe Aufgaben, die spezielles Know-how und Erfahrung erfordern. Hier zahlt sich die Zusammenarbeit mit erfahrenen Experten und Dienstleistern aus: Sie unterstützen Unternehmen bei der Erfassung und Auswertung der relevanten Daten, übernehmen die Berechnung des CO2-Fußabdrucks und beraten bei der Auswahl und Umsetzung passender Maßnahmen.

Ein professioneller Service sorgt dafür, dass die CO2-Bilanzierung nach anerkannten Standards erfolgt und alle relevanten Emissionsquellen berücksichtigt werden. So erhalten Unternehmen eine transparente, belastbare Grundlage für ihre Klimastrategie und können gezielt an der Reduktion ihrer Emissionen arbeiten. Darüber hinaus helfen Experten dabei, die richtigen Tools und Methoden auszuwählen, um die Datenerfassung und Berichterstattung effizient zu gestalten.

Mit externer Unterstützung gelingt es Unternehmen, ihre Corporate Carbon Footprints nicht nur korrekt zu erstellen, sondern auch kontinuierlich zu verbessern – und so Schritt für Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität voranzukommen.

Jedes Unternehmen ist einzigartig – und genauso individuell sollte auch die Strategie zur Erstellung und Reduktion des Corporate Carbon Footprints sein. Standardlösungen stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn es darum geht, die spezifischen Anforderungen, Prozesse und Ziele eines Unternehmens abzubilden. Deshalb sind maßgeschneiderte Konzepte gefragt, die passgenau auf die jeweilige Unternehmensstruktur und Branche zugeschnitten sind.

Ein erfahrener Dienstleister analysiert gemeinsam mit dem Unternehmen die relevanten Emissionsquellen, wählt die passenden Methoden und Standards für die CO2-Bilanzierung aus und entwickelt individuelle Maßnahmenpläne. So wird sichergestellt, dass die CO2-Bilanz nicht nur den aktuellen regulatorischen Anforderungen entspricht, sondern auch als strategisches Steuerungsinstrument genutzt werden kann.

Mit einer maßgeschneiderten Lösung können Unternehmen gezielt an ihren größten Hebeln ansetzen, die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen maximieren und ihre Nachhaltigkeitsziele effizient erreichen. So wird der Corporate Carbon Footprint zum echten Wettbewerbsvorteil – und zum Motor für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung.

Eine Kontrolle der Maßnahmen ist unumgänglich und lässt sich mit Multiplye einfach bewerkstelligen. Emissionen, die nicht reduziert werden können, sollten kompensiert werden. Dabei ist es jedoch entscheidend, auf die richtigen Maßnahmen zu setzen. Erfahre mehr darüber, wie Dein Unternehmen CO2 kompensieren kann. Unser Carbon Accounting erfolgt in Echtzeit und ist somit immer auf dem aktuellen Stand. Lies dazu auch: Automatisierung von CO2-Emissionsberechnungen: Die Vorteile von KI-gestützter CO2-Bilanzierung.

Als weiterführende Maßnahme ist insbesondere die Netto-Null-zielformulierung zu nennen, für die es auch einiges zu beachten gilt. Erfahre in diesem Artikel mehr dazu: Wie definiert ein Unternehmen ein netto-null Emissionensziel?

Mit Multiplye unterstützen wir Unternehmen, ihre Emissionen schnell transparent zu bekommen und in Echtzeit zu kontrollieren. Zusätzlich bieten wir CO2-Kompensation an, die von unabhängigen Agenturen überprüft wurde.

1. Was bedeutet der Corporate Carbon Footprint (CCF)?

Der Corporate Carbon Footprint quantifiziert sämtliche Treibhausgasemissionen eines Unternehmens, sowohl direkte (Scope 1 und 2) als auch indirekte (Scope 3 Emissionen in der Lieferkette). Ziel ist die Transparenz über Emissionsquellen und die Entwicklung wirksamer Reduktionsstrategien. Grundlage bilden internationale Standards wie das GHG Protocol oder ISO 14064-1.

2. Warum ist die CO₂-Bilanz jetzt so wichtig?

Durch die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wird die CO₂-Berichterstattung für Unternehmen europaweit verpflichtend – auch für viele kleine und mittlere Betriebe. Ab 2025 müssen bisherige NFRD-Unternehmen berichten, ab 2026 folgen kleinere kapitalmarktorientierte Firmen. Klimawirkung wird damit zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmensbewertung.

3. Wie berechne ich meinen Corporate Carbon Footprint? (Mehr zu den Methoden und den tatsächlichen Kosten finden Sie im Artikel Was kostet eine CO₂-Bilanz wirklich? Vergleich von Software, Excel und Beratung in Euro & Stunden.)

Für KMU eignen sich heute drei Ansätze:

4. Welche Emissionsquellen (Hotspots) sind besonders relevant?

Die größten Anteile liegen meistens in Scope 3 – also in indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette. Typische Hotspots sind:

Bei Dienstleistern dominieren Mobilität und Energie, bei produzierenden Unternehmen zusätzlich Materialeinsatz und Lieferkette.

5. Wie lege ich CO₂-Reduktionsziele fest?

Empfehlenswert sind Science Based Targets (SBTi), die sich an den Pariser Klimazielen orientieren. Sie definieren, wie stark und wie schnell Emissionen sinken müssen, um mit einem 1,5-Grad-Szenario kompatibel zu sein. Unternehmen können entweder absolute Reduktionsziele oder Intensitätsziele (z. B. pro Umsatz) festlegen. Entscheidend ist ein realistischer, überprüfbarer Pfad hin zu „Net Zero“.

6. Wie binde ich Stakeholder ein?

Ein strukturierter Stakeholderdialog stärkt Glaubwürdigkeit und Akzeptanz. Empfohlene Schritte:

Diese Transparenz stärkt Vertrauen und Innovationsfähigkeit gleichermaßen.

7. Welche Maßnahmen senken Emissionen konkret?

Beispiele aus der Praxis:

Kurzfristig realisierbar sind Maßnahmen im eigenen Einflussbereich (Strom, Mobilität), mittelfristig die Umstellung in Beschaffung und Design.

8. Wie kann ich Maßnahmen effizient umsetzen?

KI-basierte Tools ermöglichen eine CO₂‑Bilanzierung innerhalb weniger Tage. Ein typischer Ablauf:

9. Wie kontrolliere und verbessere ich die Fortschritte?

Regelmäßiges Monitoring ist entscheidend:

Regelmäßiges Monitoring ist entscheidend: * Soll-Ist-Vergleich der Emissionen in Echtzeit * Wirksamkeit einzelner Maßnahmen überprüfen * Kompensationen als Ergänzung nutzen (zertifizierte Klimaprojekte). Regelmäßiges Monitoring der Emissionsreduzierung sollte durch jährliche Neuberechnungen des CO2-Fußabdrucks erfolgen. KI-gestützte Systeme bieten automatische Aktualisierungen und Audit‑Sicherheit für CSRD‑konforme Reports.

10. Was unterscheidet Multiplye von herkömmlicher Beratung?

Multiplye kombiniert automatisierte Datenauswertung mit prüferkonformen Standards. Für KMU bedeutet das:

Multiplye kombiniert automatisierte Datenauswertung mit prüferkonformen Standards. Für KMU bedeutet das: * Weniger Zeitaufwand als klassische Excel‑Analysen * Kein Bedarf an Beratungsprojekten über Monate * Sofortige Transparenz über Emissionen * Integrierte Schnittstellen zu Buchhaltungs‑ und Energiesystemen. Der Einsatz von Softwarelösungen zur CO2-Bilanzierung fördert zudem die Transparenz und das Vertrauen der Stakeholder in die Umweltdaten eines Unternehmens.

Dadurch wird CO₂‑Management pragmisch, messbar und revisionssicher.