Melde dich jetzt für die Warteliste an.

Für Warteliste anmelden

Für Warteliste anmelden

.jpg)

Kurzzusammenfassung: Der CO2-Preis wirkt sich 2026 direkt auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas aus. Verbraucher und Unternehmen zahlen 55 Euro pro Tonne CO2, im Preiskorridor sind bis 65 Euro pro Tonne möglich. Das ETS 2 startet Anfang 2028, der CBAM-Grenzausgleich ist seit Januar 2026 voll operativ. Dieser Artikel analysiert die Auswirkungen CO2-Preis und zeigt Strategien für Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

Der CO2-Preis ist ein wirtschaftliches Instrument zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Die CO2-Bepreisung erfasst externe Kosten: Ernteschäden, Gesundheitskosten durch Hitzewellen, Eigentumsverluste durch Überschwemmungen. Ein CO2-Preis bindet diese Kosten an Verursacher.

Die CO2-Bepreisung gibt ein wirtschaftliches Signal, statt zu diktieren, wer wo reduziert. Unternehmen entscheiden: Emissionen senken oder bezahlen.

Von der CO2-Steuer betroffen sind fossile Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Öl, Gas und Erdgas. Die Verbrennung führt zur Freisetzung von Kohlendioxid. Der CO Preis wird pro Tonne berechnet.

Der nationale Emissionshandel startete 2021 mit 25 Euro pro Tonne. Aktuell liegt der CO2-Preis bei 55 Euro pro Tonne CO2. Für 2026 gilt ein Preiskorridor von 55 bis 65 Euro pro Tonne. Der ADAC weist auf die Auswirkungen hin: Benzin wird um drei Cent pro Liter teurer, Diesel etwas mehr.

Autofahrer zahlen beim Tanken an der Tankstelle deutlich mehr als zum Jahreswechsel. Besonders spürbar wird die CO2-Abgabe für einen Vier-Personen-Haushalt beim Heizen mit Heizöl, Gas oder Erdgas. Die Heizkosten steigen kontinuierlich.

Achim Wambach und andere Ökonomen vom ZEW betonen: Die gesamtwirtschaftlichen CO2-Kosten liegen deutlich höher. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) bildet die rechtliche Grundlage.

Das Umweltbundesamt schlägt sogar einen CO2-Preis von rund 800 Euro je Tonne vor – ein Vielfaches der aktuellen 65 Euro.

Ab 2028 beginnt das ETS 2 (ETS II) für Gebäude, Verkehr und kleine Industrie. Ursprünglich für 2027 geplant, wurde der Emissionshandel verschoben. Die EU-Umweltminister entschieden dies im November 2025 unter Präsident der EU-Rats.

Das ETS 2 funktioniert "upstream": Nicht Verbraucher, sondern Brennstofflieferanten müssen Zertifikate erwerben. Die nationale CO2-Abgabe über den Preiskorridor bleibt bis 2028 – das schafft Planungssicherheit für Haushalte und Unternehmen.

Die Kostenverteilung zwischen Mieter und Vermieter erfolgt nach dem Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz. Die Heizkostenabrechnung weist den Anteil klar aus. Die Berichtsphase läuft bereits.

Der CO2-Preis bepreist Klimakosten an der Quelle. Wer Kohlendioxid verursacht, zahlt – um die Energiewende zu finanzieren und klimaneutrale Angebote attraktiver zu machen.

Die CO2-Steuer soll:

Eine direkte Folge ist die Verteuerung von Benzin und Diesel bei Verbrauchern. Die Spritpreise wie Super E10 steigen, was E-Autos attraktiver macht. Der Anstieg motiviert zum Wechsel.

Die Demonstrationen von Fridays for Future hatten 2019 großen Anteil an der Einführung durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Die Folgen des Klimawandels sind allgegenwärtig: Wertverluste bei Immobilien, Überschwemmungen durch Wärme und extreme Wetterlagen.

Ganze Wertschöpfungsketten können unterbrochen werden. Die Einnahmen fließen in den Klima- und Transformationsfonds.

Es gibt verschiedene Märkte mit unterschiedlichen Preismechanismen.

Der Voluntary Carbon Market umfasst freiwillige Kompensationszahlungen für Projekte. Dieser Markt ist weitgehend unreguliert. Gute Kompensationsprojekte können Preise über 200 Euro pro Tonne verlangen.

Die COP29-Beschlüsse zu Artikel 6 setzen neue Standards. Transparente, dauerhaft wirksame Minderungen werden gefordert. Nationale Behörden verlangen häufiger formelle Genehmigungen.

Die Science Based Targets Initiative hat 2025 neue Regeln vorgeschlagen. Direkte Emissionsreduktionen haben Priorität, Kompensation ist kein Ersatz für Dekarbonisierung.

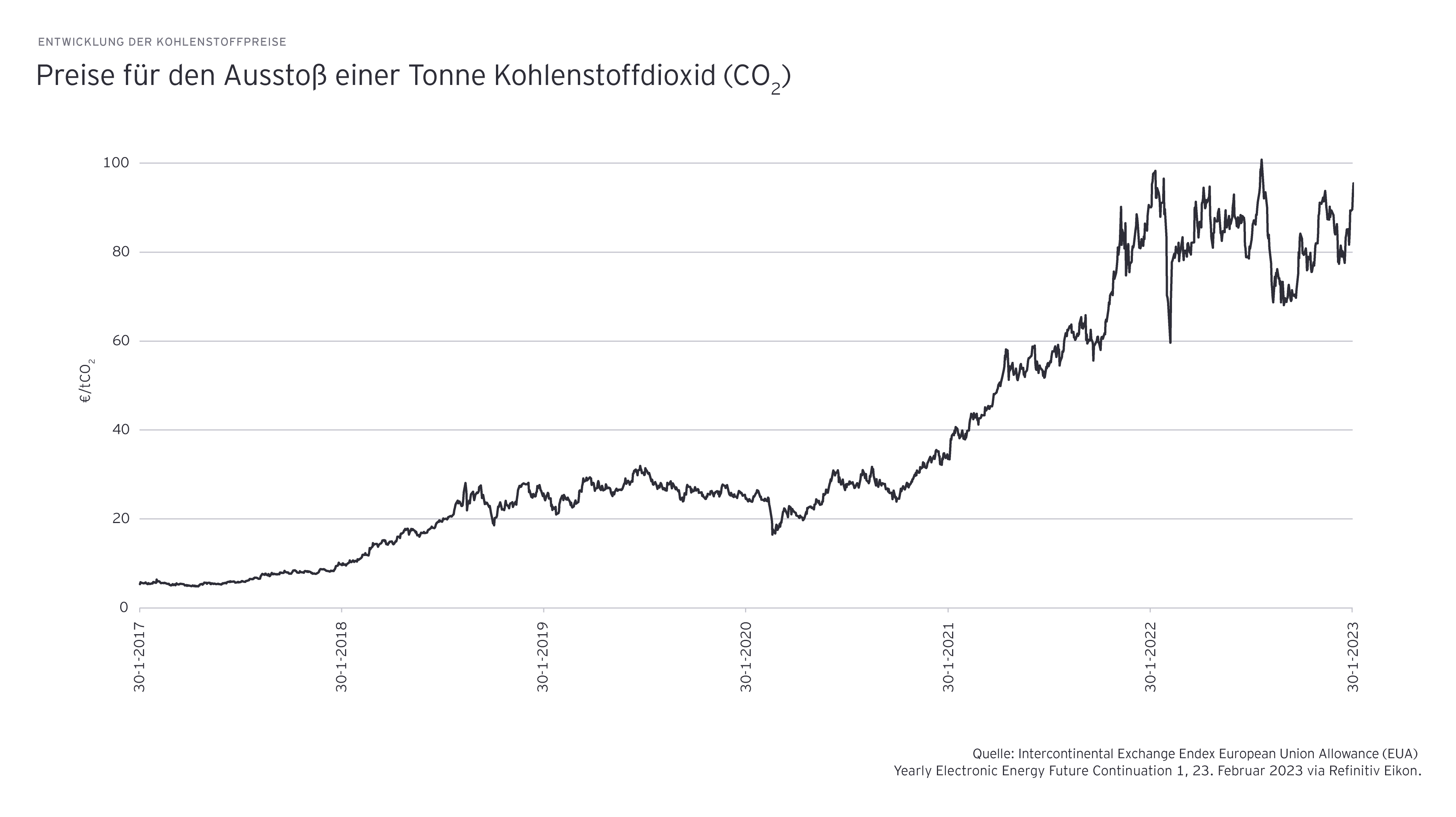

Der verpflichtende Emissionshandel umfasst die nationale CO2-Abgabe und den EU ETS (ETS 1). Im EU ETS werden jährlich Zertifikate in Auktionen verkauft. Der CO Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage auf dieser Seite des Marktes.

Die Zertifikatemenge wird reduziert – bis 2030 deutlich im Vergleich zu 2005. Kostenlose Zertifikate werden stufenweise abgeschafft. Dadurch steigt der Preis je Tonne.

Mit der Integration der Schifffahrt erwarten Experten Preise über 100 Euro pro Tonne bereits in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre. Unser Rat: So früh wie möglich in Reduktion investieren.

Der CO2-Preis führt zu erhöhten CO2-Kosten, besonders für Unternehmen mit hohem Ausstoß. Zentrale Kostentreiber sind die CO Kosten und die CO Abgabe. Entgegen Unkenrufen gehen keine Arbeitsplätze verloren.

Eine Studie zeigte: Der EU-Emissionshandel reduzierte CO2-Emissionen signifikant. Regulierte Unternehmen verzeichneten einen Anstieg bei Einnahmen und Anlagevermögen. Keine negativen Auswirkungen auf Beschäftigung.

Verkehr: Benzin und Diesel verteuern sich. Autofahrer zahlen beim Tanken mehr – etwa drei Cent pro bei jedem Liter Benzin. Die Folge: E-Autos werden attraktiver.

Gebäude und Wärme: Die Heizkosten für Haushalte steigen. Ein Vier-Personen-Haushalt zahlt mehr für Heizöl, Gas oder Erdgas zum Heizen. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz regelt die Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter.

Industrie: Kraftstoffen und fossile Brennstoffe werden teurer. Öl und andere Energieträger kosten mehr.

Die Auswirkungen hängen davon ab, wie stark Unternehmen Kosten weitergeben können. Bei geringer Weitergabe sind Sektoren wie Versorgungsunternehmen stark betroffen.

Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ist seit 1. Januar 2026 voll operativ. Importeure emissionsintensiver Güter wie Stahl, Aluminium, Zement müssen CBAM-Zertifikate erwerben.

Wichtige Regelung: Die De-minimis-Ausnahme gilt für Importe unter 50 Tonnen pro Jahr. Damit sind 90 Prozent der Unternehmen befreit – während 99 Prozent der Emissionen erfasst bleiben. Der Preis orientiert sich am EU ETS 1.

Andere Länder entwickeln eigene CBAM-Systeme. Das Vereinigte Königreich plant den Start 2027. CO Kosten werden zum globalen Wettbewerbsfaktor.

Studien zeigen: Unternehmen mit CO2-Preisen investieren mehr in Forschung und Entwicklung. Sie überflügeln mittelfristig Unternehmen ohne Preis.

Eine proaktive Umweltpolitik vergrößert den Wettbewerbsvorteil. Ein solides ESG-Programm eröffnet Zugang zu Kapitalpools und fördert nachhaltiges Wachstum.

Carbon Accounting hilft, den CO2-Fußabdruck zu erkennen und reduzieren. Unternehmen, die ihren Ausstoß aktiv managen, reduzieren Risiken und Kosten.

Eine transparente CO2-Bilanzierung wird Voraussetzung für Kundenbeziehungen und Finanzierung. Hier erfährst du alles über Carbon Accounting.

Der VSME-Standard wird praktischer Standard – bei Kreditverhandlungen oder Lieferkettenabfragen. Die EU-Kommission empfiehlt ihn für KMU.

VSME umfasst:

Beispiel für CO2-Berichterstattung und der kostenlose CO2-Rechner für KMU helfen beim Start.

Ein interner CO2-Preis macht die Transformation zur Geschäftsstrategie. Unternehmen können:

Da Strom und Wärme aus fossilen Quellen die größten Preisaufschläge erleiden, reduzieren Investitionen in erneuerbare Energien die Verletzbarkeit. Mehr dazu: CO2 und Energie im Unternehmen sparen.

Dies gilt für die Lieferkette. Da über 90 Prozent des CO2-Fußabdrucks in der Lieferkette anfallen, lohnt der Druck auf Lieferanten.

Energieeffiziente Maschinen und Prozesse senken CO Kosten. Ein Life-Cycle Assessment einzelner Produkte macht problematische Quellen im Produktdesign sichtbar.

Das EU-Emissionshandelssystem schließt Gebäude und Verkehr bis 2028 aus. Fluggesellschaften und Schwerindustrie erhalten Emissionsrechte geschenkt. Die Preise außerhalb der EU sind oft zu niedrig.

Die Kosten werden zu sehr auf weniger Wohlhabende abgewälzt. CO2-Preise erhöhen vor allem Energiepreise. In Erwartung von Widerstand verwässern Politiker Programme.

Die Einnahmen müssen in Programme investiert werden, die Bevölkerungsgruppen helfen: Bildung, Gesundheit, Infrastruktur. Die Einnahmen fließen in Deutschland in den Klima- und Transformationsfonds.

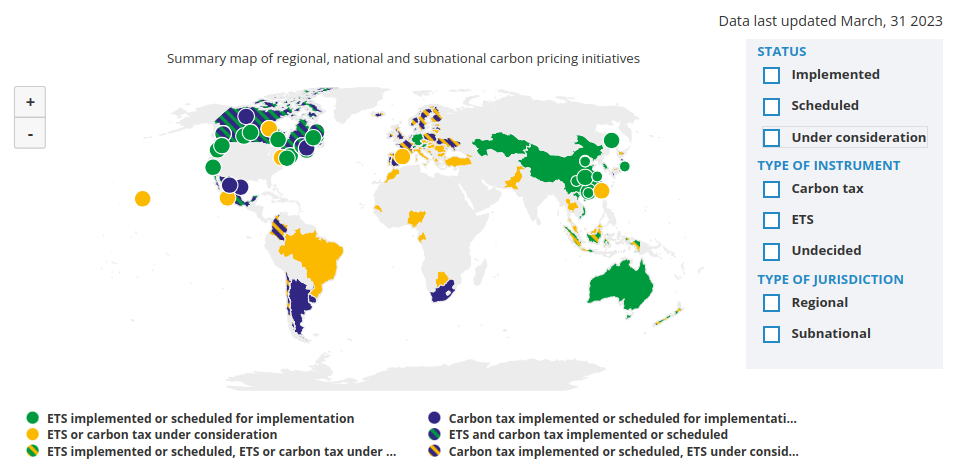

Die CO2-Bepreisung ist kein rein nationales Thema. Immer mehr Länder setzen auf CO2-Preise. Für Unternehmen ist es entscheidend, Entwicklungen im Blick zu behalten.

In Europa bildet das EU ETS das Rückgrat für Energiewirtschaft und Industrie. Der aktuelle CO Preis schwankt um 80 Euro pro Tonne. Deutschland ergänzt durch das BEHG.

Schweden gilt mit einer CO2-Steuer von rund 120 Euro pro Tonne als Vorreiter. Die Schweiz erhebt ebenfalls etwa 120 Euro pro Tonne CO2. Diese Länder zeigen: Konsequente CO Bepreisung ist möglich und wirkt.

Die internationale Dynamik beschleunigt sich. Neue Systeme starten in verschiedenen Regionen. Langfristig muss die CO2-Bepreisung international harmonisiert werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Der CO2-Preis hat weitreichende Auswirkungen. Unternehmen mit hohem Ausstoß müssen sich auf höhere Kosten einstellen.

Wichtige Entwicklungen:

Wenn ein Land klimapolitische Maßnahmen ergreift, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit bei Nachbarländern. Regierungen können globalen Klimaschutz durch Führungsrolle unterstützen.

Der CO2-Preis im Emissionshandel wird weiter steigen. Unternehmen sollten Chancen ergreifen. Den Anfang macht eine CO2-Bilanz über Hotspots und Chancen.

Mit Multiplye ermöglichen wir allen Unternehmen voranzugehen. Unsere automatisierte CO2-Bilanzierung für Geschäftsführer verbindet Scope-1- bis Scope-3-Daten, VSME-Reporting und Klimarisiken prüffähig.

Wie wirkt sich der CO2-Preis auf den Strompreis aus?Der CO2-Preis verteuert Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen. Dies macht erneuerbare Energien wettbewerbsfähiger.

Was bewirkt der CO2-Preis?Der CO Preis schafft Anreize, Emissionen zu reduzieren. Er macht klimaschädliches Verhalten teurer und klimafreundliche Alternativen attraktiver.

Wie entwickelt sich der CO2-Preis bis 2030?Im deutschen System ist ein Anstieg auf 55 bis 65 Euro pro Tonne vorgesehen. Im EU ETS erwarten Experten Preise über 100 Euro pro Tonne.

Was passiert mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis?Die Einnahmen fließen in den Klima- und Transformationsfonds. Dieser finanziert Klimaschutz, Energiewende und soziale Abfederung.

Was ist der CO2-Preis?Der CO2-Preis ist ein Instrument, das Treibhausgasemissionen bepreist. Ziel ist klimafreundlicheres Verhalten bei Verbrauchern und Unternehmen.

Welche Systeme zur CO2-Bepreisung gibt es?Hauptsysteme sind CO2-Steuer (fester Preis pro Tonne) und Emissionshandel (ETS – begrenzte Emissionsmenge, Zertifikatekauf).

Wie hoch ist der aktuelle CO2-Preis?2026 gilt ein Preiskorridor von 55 bis 65 Euro pro Tonne CO2. Zu Jahresbeginn liegt der Stand bei 55 Euro pro Tonne.

Was ist das ETS 2?Das ETS 2 (ETS II) ist ein separates System für Gebäude, Verkehr und kleine Industrie. Es wird Anfang 2028 voll wirksam.

Was ist der CBAM?Der CBAM ist ein CO2-Grenzausgleich. Importierte Waren aus Ländern ohne vergleichbare CO Bepreisung werden mit einem CO Preis belegt.

Welche Kritik gibt es am CO2-Preis?Kritikpunkte sind zu niedrige Preise für wirksamen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit (höhere Energiepreise belasten einkommensschwache Haushalte) und Wettbewerbsfähigkeit.

Was können Unternehmen tun?Carbon Accounting einführen, interne CO2-Preise nutzen, in erneuerbare Energien investieren, Effizienzmaßnahmen umsetzen, Lieferkette dekarbonisieren.

Carbon Market Watch. (2026). Make Impact Assessments Great Again. https://carbonmarketwatch.org

Center for Climate and Energy Solutions. (2025). Why the COP29 Article 6 decision strengthens high-integrity carbon markets. https://www.c2es.org

DEHSt. (2025). EU-ETS 2 für Gebäude und Verkehr. Umweltbundesamt. https://www.dehst.de

European Commission. (2026). CBAM successfully entered into force. https://taxation-customs.ec.europa.eu

Germanwatch. (2025). Neuer Emissionshandel unter Beschuss. https://www.germanwatch.org

IHK Schwaben. (2025). Emissionshandel 2 verschoben. https://www.ihk.de/schwaben

KALO. (2025). ETS 2 verschoben: Mehr Zeit für CO2-Reduktion. https://www.kalo.de

Science Based Targets initiative. (2025). Überarbeiteter Corporate Net-Zero Standard. https://sciencebasedtargets.org

Umweltbundesamt. (2025). CBAM-Vereinfachung. https://www.umweltbundesamt.de

VBW Bayern. (2025). Vom nationalen Brennstoffemissionshandel zum ETS 2. https://www.vbw-bayern.de

World Bank. (2025). Carbon Pricing Dashboard. https://carbonpricingdashboard.worldbank.org