Melde dich jetzt für die Warteliste an.

Für Warteliste anmelden

Für Warteliste anmelden

Nachhaltigkeit und Digitalisierung gehören zusammen. Unternehmen in Deutschland stehen unter Druck, regulatorische Vorgaben wie die EU-CSRD und das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG) zu erfüllen. Verstöße können teuer werden – bis zu 8 Millionen Euro oder 2 % des weltweiten Umsatzes. Digitale Lösungen helfen dabei, diese Anforderungen zu meistern und gleichzeitig die Effizienz zu steigern.

Die 5 wichtigsten Schritte für digitale Nachhaltigkeitsprozesse:

Warum jetzt handeln? Bis 2030 könnten digitale Technologien weltweit bis zu 20 % der CO₂-Emissionen reduzieren. Wer früh investiert, sichert nicht nur die Einhaltung von Vorschriften, sondern auch langfristige Wettbewerbsvorteile. Startet jetzt, um eure Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und euer Unternehmen zukunftsfähig zu machen.

Damit nachhaltige Vorgaben effektiv umgesetzt werden können, braucht es eine stabile digitale Basis. Nur mit einer klaren und verlässlichen Datenlage lassen sich präzise Berichte erstellen und gezielte Maßnahmen ableiten.

Die Wahl der richtigen Kennzahlen ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen digitalen Nachhaltigkeitsstrategie. In Deutschland sind mittlerweile rund 15.000 Unternehmen verpflichtet, über ihre nachhaltigen Geschäftspraktiken zu berichten. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) erreichte im April 2023 die Marke von 1.000 Nutzern. Dabei ist entscheidend:

„Die Auswahl der richtigen Nachhaltigkeitsindikatoren ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen, um ihre Nachhaltigkeitsleistung zu messen, zu überwachen und zu verbessern".

Standards wie der DNK oder die GRI bieten klare Orientierungshilfen für die Auswahl eines grundlegenden KPI-Sets. Je nach Branche variieren die relevanten Kennzahlen:

Eine Wesentlichkeitsanalyse hilft dabei, die wichtigsten ESG-Maßnahmen für die Nachhaltigkeitsstrategie zu identifizieren. Nach der Festlegung der KPIs ist es zudem entscheidend, die geltenden EU- und deutschen Standards einzuhalten.

Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) erweitert die Berichtspflichten in Deutschland erheblich: Statt bisher 11.000 Unternehmen sind künftig fast 50.000 Unternehmen betroffen. Diese müssen darlegen, wie Nachhaltigkeitsthemen ihr Geschäftsmodell beeinflussen und welche Auswirkungen ihre Aktivitäten auf Mensch und Umwelt haben.

Im Februar 2025 schlug die Europäische Kommission Änderungen an der CSRD vor. Sollten diese umgesetzt werden, betrifft die Berichtspflicht nur noch große Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, einem Nettoumsatz von über 50 Mio. € oder einem Gesamtvermögen von mehr als 25 Mio. €. Das würde die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen um etwa 80 % reduzieren.

„Die CSRD wird künftig valide und umfassende Daten liefern. Dies ermöglicht es Investoren, einzuschätzen, wie nachhaltig die Geschäftsmodelle ihrer Investitionsobjekte sind",

erklärt Silke Stremlau, Vorsitzende des Sustainable Finance-Beirats. Bundesfinanzminister Jörg Kukies betont:

„Die verschiedenen Berichtssysteme sollten synchronisiert werden, damit jeder Datenpunkt nur einmal berichtet werden muss".

Eine Gap-Analyse kann helfen, bestehende Berichtsprozesse zu bewerten und Schwachstellen im Hinblick auf die neuen CSRD-Standards zu identifizieren. Dabei sollten Rechtsteams frühzeitig in die Entscheidungsprozesse und Produktentwicklungen eingebunden werden.

Mit klar definierten KPIs und der Einhaltung von Standards ist der nächste Schritt der Aufbau einer zentralen Datenplattform.

Eine zentrale Datenplattform bildet das Rückgrat effizienter digitaler Nachhaltigkeitsprozesse. Derzeit verwalten 55 % der Unternehmen ihre ESG-Daten noch in Tabellenkalkulationen – und 88 % dieser Tabellen enthalten Fehler. Nur 8 % der Unternehmen haben einheitliche Prozesse zur organisationsweiten Verwaltung ihrer ESG-Daten, und lediglich 9 % erfassen ihre Gesamtemissionen umfassend.

Der globale Markt für Nachhaltigkeitsdatenmanagement wurde 2023 auf etwa 2,75 Mrd. US‑$ geschätzt. Immer mehr Unternehmen setzen auf spezialisierte ESG-Datenmanagement-Plattformen und Softwarelösungen für Nachhaltigkeitsberichte.

Eine skalierbare Architektur ist dabei entscheidend: Modulare Backend-Systeme mit API-First-Design ermöglichen Flexibilität. Serverlose, cloud-native Ansätze bieten nicht nur Skalierbarkeit, sondern auch Kosteneffizienz. Rollenbasierte Dashboards stellen sicher, dass Nutzer gezielt auf die für sie relevanten Informationen zugreifen können.

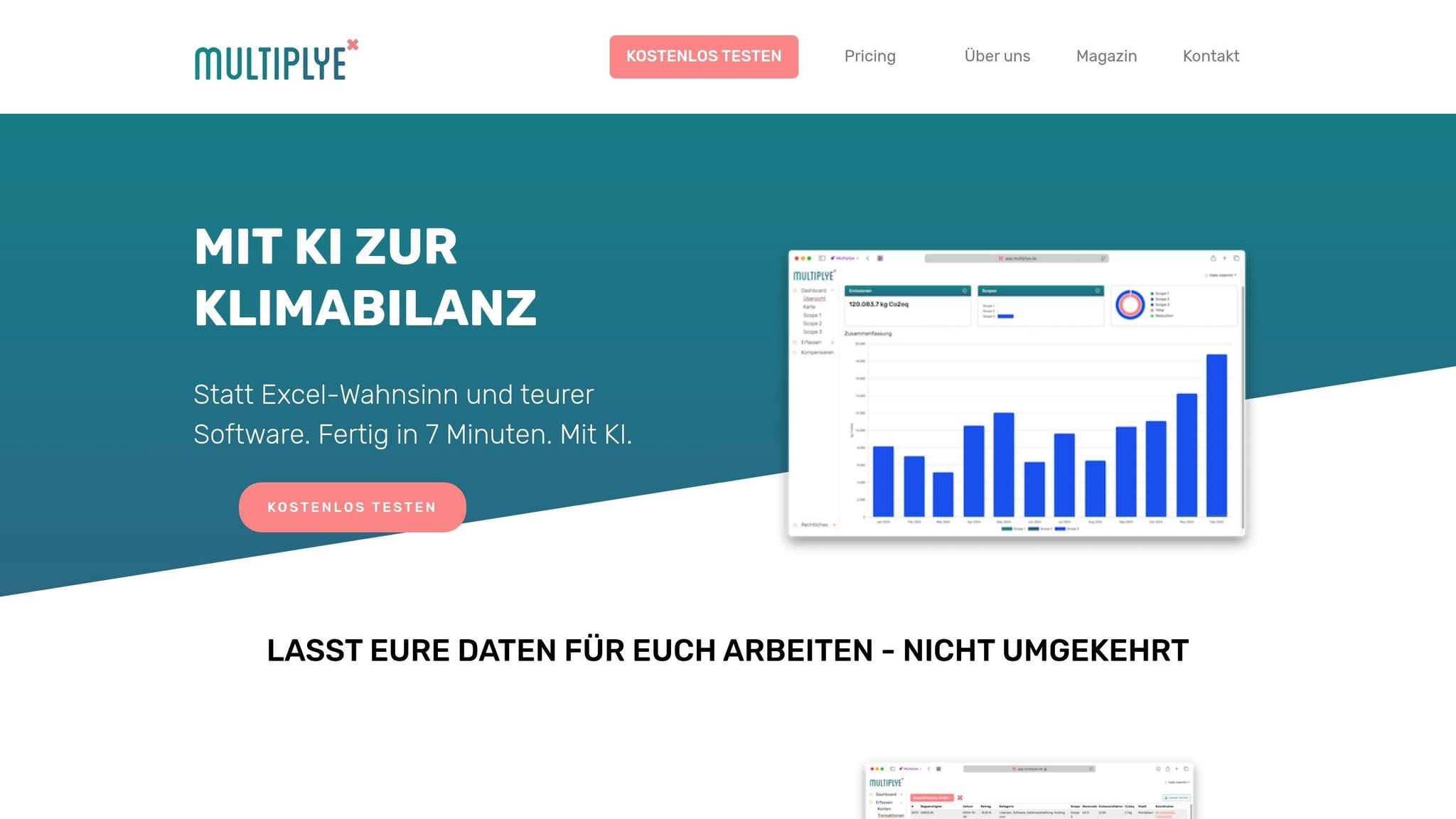

Nachdem die digitale Grundlage geschaffen ist, wird nun die CO₂-Bilanzierung automatisiert. Während viele Unternehmen weiterhin auf Tabellenkalkulationen setzen, bietet MULTIPLYE eine präzisere und effizientere Lösung für Emissionsberechnungen. Mit einer stabilen Datenbasis rückt die Automatisierung in den Mittelpunkt – genau hier spielt MULTIPLYE seine Stärken aus. Im Folgenden erfahrt ihr, wie MULTIPLYE die CO₂-Bilanzierung vereinfacht und optimiert.

MULTIPLYE automatisiert die Emissionserfassung nach den Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Richtlinien des GHG-Protokolls. Mithilfe generativer KI werden Emissionsfaktoren automatisch mit Produktdaten verknüpft, und die Ergebnisse werden in einer leicht verständlichen Heatmap visualisiert – auch rückwirkend über mehrere Monate. Das ist besonders wertvoll, da nur 38 % der Unternehmen von ihren Lieferanten ausreichend produktspezifische Daten erhalten.

Die KI-gestützte Analyse liefert schnelle Einblicke in die CO₂e-Werte, geordnet nach Scope-Kategorien. Unternehmen können so Emissionen der letzten drei Monate rückwirkend erfassen und erhalten gleichzeitig eine geografische Übersicht ihrer Geschäftsverbindungen – eine wichtige Grundlage für die Bewertung von Klimarisiken.

Die Heatmap der CO₂e-Bilanz zeigt auf einen Blick, wo die Emissionsschwerpunkte liegen. Zusätzlich erstellt die Plattform KI-basierte CO₂e-Bilanzen für vergangene Jahre. So können Unternehmen Emissionstrends erkennen und Fortschritte bei der Reduktion dokumentieren.

MULTIPLYE geht über die reine Analyse hinaus und liefert konkrete Handlungsempfehlungen zur Emissionsreduzierung. Mit detaillierten Einblicken in die Wertschöpfungskette und durch präskriptive Optimierung können Unternehmen Effizienzpotenziale in Produktion und Transport erschließen.

Ein Beispiel: Ein großes europäisches Öl- und Gasunternehmen konnte mithilfe eines maschinellen Lernsystems seine Kohlenstoffemissionen um 1 % bis 1,5 % reduzieren – das entspricht 3.500 bis 5.500 Tonnen Treibhausgasen pro Jahr – und dabei Kosten von etwa 5 bis 10 Millionen US-Dollar einsparen.

Zukünftig plant MULTIPLYE, Updates mit CO₂-Reduzierungs-Empfehlungen und Benchmarking-Funktionen bereitzustellen. Studien zeigen, dass KI-Systeme Gesamtemissionsreduktionen von 5 % bis 10 % erzielen können. Bereits jetzt bietet die Plattform Kompensationsmöglichkeiten über ausgewählte Projekte mit mindestens BBB-Rating an.

Die Sicherheit eurer Daten hat bei MULTIPLYE oberste Priorität. Alle Daten werden in Deutschland gehostet und entsprechen den strengen Anforderungen der DSGVO sowie weiteren deutschen und europäischen Datenschutzgesetzen. Dies ist besonders relevant, da deutsche Vorschriften hohe Anforderungen an die sichere Speicherung und Weitergabe von Daten stellen.

Die Rechenzentren in Deutschland bieten höchste Sicherheitsstandards und sind nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. MULTIPLYE setzt umfassende technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) ein, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten zu gewährleisten. Moderne Verschlüsselungstechniken schützen die Daten sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung. Zusätzlich wird der Zugang zu Kundenoberflächen durch 2-Faktor-Authentifizierung und Anti-Brute-Force-Systeme gesichert.

Der Markt für Rechenzentren in Deutschland und Europa wächst: Zwischen 2023 und 2027 wird ein Anstieg von 4,07 % erwartet. Zudem halten 70 % der Unternehmen es für entscheidend, dass ihr Cloud-Anbieter Rechenzentren innerhalb der EU betreibt. MULTIPLYE erfüllt diese Anforderungen und bietet euch die notwendige Rechtssicherheit für die Verwaltung eurer Nachhaltigkeitsdaten.

Nach der CO₂-Automatisierung durch MULTIPLYE kommt die Integration von IoT-Sensoren ins Spiel, um eine Echtzeitüberwachung zu ermöglichen. Das Internet der Dinge (IoT) wird als ein mächtiges Werkzeug angesehen, um Industrien energieeffizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Während MULTIPLYE für die Analyse und Visualisierung von Daten zuständig ist, liefern IoT-Systeme die benötigten Rohdaten in Echtzeit – eine ideale Kombination für umfassende Nachhaltigkeitsstrategien. Diese nahtlose Integration der IoT-Daten in MULTIPLYE legt den Grundstein für kontinuierliche Verbesserungen. Die Daten fließen direkt in verschiedene Anwendungen ein und schaffen so eine dynamische Grundlage für Entscheidungen.

Die deutsche Industrie gehört bereits zu den Spitzenreitern in Sachen Automatisierung und technologischer Innovation. Bis 2025 planen 84 % der deutschen Hersteller, jährlich rund 10 Mrd. € in intelligente Fertigungstechnologien zu investieren. Diese Investitionen schaffen die Basis für die Einführung von IoT-gestützten Nachhaltigkeitslösungen.

IoT-Sensoren ermöglichen eine präzise Überwachung von Energieverbrauch, CO₂-Emissionen, Wasserverbrauch und Luftqualität – und das alles in Echtzeit. Diese Daten helfen Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gesetzliche Vorgaben einzuhalten.

Ein anschauliches Beispiel liefert GreenWorks Industries. Das mittelständische Unternehmen setzte Sensoren an Maschinen ein, um die Leistung in Echtzeit zu überwachen. Dadurch konnten präventive Wartungsmaßnahmen ergriffen und Energieverluste durch ineffiziente Anlagen vermieden werden. Zusätzlich wurden intelligente Beleuchtungs- und Klimasysteme in Büros und Produktionsbereichen installiert. Nach einem Jahr verzeichnete GreenWorks eine Reduktion des Energieverbrauchs um 20 % und eine Verringerung der Maschinenstillstandszeiten um 15 %.

Für eine erfolgreiche Umsetzung ist eine gezielte Herangehensweise entscheidend. Sensoren können entlang der gesamten Wertschöpfungskette installiert werden, etwa in Produktionsbereichen, Logistiksystemen oder Transportflotten, um Emissionen in Echtzeit zu überwachen. Auch in der Landwirtschaft kommen IoT-Lösungen zum Einsatz: Intelligente Bewässerungssysteme, die auf Echtzeitdaten basieren, helfen dabei, den Wasserverbrauch effizient zu steuern und Verschwendung zu vermeiden. Unternehmen, die mehr als 7,5 GWh Energie pro Jahr verbrauchen, sind zudem gesetzlich verpflichtet, Energie- oder Umweltmanagementsysteme einzusetzen. IoT-Sensoren erleichtern die Einhaltung dieser Vorgaben durch automatisierte Datenerfassung.

Echtzeitdaten bieten Unternehmen die Möglichkeit, Betriebsabläufe sofort zu optimieren. Sie helfen, Ineffizienzen direkt zu identifizieren und gezielt zu beheben. Die Verbindung von IoT-Systemen mit Plattformen wie MULTIPLYE ermöglicht eine dynamische Berichterstattung über Emissionen und unterstützt datengestützte Entscheidungen. Ein Beispiel dafür bietet General Electric: Mit der Digital Power Plant konnte das Unternehmen eine Energieeffizienz von bis zu 62,2 % in Gas- und Dampf-Kombikraftwerken erreichen.

Die deutsche Industrie, die größte in Europa, hatte 2022 einen Energieverbrauch von 667 TWh und birgt enormes Potenzial für Effizienzsteigerungen. Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz könnten den Endenergieverbrauch um 33 % senken und zu jährlichen Einsparungen von bis zu 21 Mrd. € führen – vor allem durch Wärmerückgewinnung, Elektrifizierung und die Nutzung von Abwärme.

Obwohl die Einführung von IoT-Daten mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, überwiegen die Vorteile bei weitem: Unternehmen können messbare Fortschritte in der Nachhaltigkeit erzielen, diese in Echtzeit verfolgen und transparent an ihre Stakeholder kommunizieren.

Nachdem MULTIPLYE präzise CO₂-Daten liefert und IoT-Sensoren operative Einblicke ermöglichen, steht die gezielte Analyse der Nachhaltigkeitsdaten im Fokus. Die CSRD fordert eine exakte Berichterstattung, was Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Daten strukturiert auszuwerten. Die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen steigt von 12.000 auf 50.000, wodurch eine präzise Datenanalyse unverzichtbar wird.

Unternehmen müssen zudem eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchführen, was die Bedeutung einer methodischen und gut organisierten Datenaufbereitung nochmals hervorhebt.

Ein aussagekräftiger Nachhaltigkeitsbericht erfordert weit mehr als nur das Sammeln von Daten – er muss strategisch aufbereitet sein, um sowohl den gesetzlichen Anforderungen zu genügen als auch den Stakeholdern echten Nutzen zu bieten. Unternehmen müssen ihre Berichte im .XBRL-Format einreichen und dabei die ESRS XBRL-Taxonomie verwenden, die über 1.100 Datenpunkte umfasst.

Ein Beispiel dafür bietet H+H International, ein Baustoffhersteller, der in seinem Bericht detailliert darstellt, wie jeder ESRS-Datenpunkt abgedeckt wird. So erhalten Stakeholder einen klaren Einblick in komplexe Zusammenhänge [Coolset, Juni 2025].

Auch Vandemoortele zeigt, wie eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse innerhalb von sechs Monaten zu präzisen Risikobewertungen führt [Coolset, Juni 2025].

Die Einhaltung der CSRD kann zwar mit erheblichen Kosten verbunden sein, jedoch lässt sich der Prozess durch gezielte Maßnahmen effizienter gestalten. Eine Gap-Analyse hilft dabei, bestehende Prozesse zu bewerten und Lücken in Bezug auf die neuen CSRD-Standards zu identifizieren. Darauf aufbauend sollten klare Nachhaltigkeitsziele definiert und die Datenerfassung optimiert werden, um Kennzahlen wie CO₂-Emissionen, Energieverbrauch und Abfall präzise zu überwachen.

Nachhaltigkeitskennzahlen entfalten ihren vollen Wert erst im Vergleich mit Branchenstandards und Mitbewerbern. Benchmarking bietet die Möglichkeit, die eigene Leistung zu bewerten, Schwächen zu identifizieren und Prozesse zu verbessern – was nicht nur Kosten senken, sondern auch die finanzielle Performance stärken kann.

MULTIPLYE plant, erweiterte Vergleichstools für systematisches Branchenbenchmarking bereitzustellen. Die Bedeutung solcher Tools zeigt sich in der starken Zunahme von ESG-Regulierungen: In den letzten zehn Jahren sind ESG-Vorschriften um 155 % gestiegen. Seit 2011 wurden weltweit 1.255 entsprechende Regelungen eingeführt, doch nur etwa vier von zehn Organisationen können Nachhaltigkeitsdaten automatisch erfassen.

Praktische Beispiele zeigen, wie visuelle und leicht zugängliche Berichte die Komplexität der Daten reduzieren können. Ørsted, ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, setzt etwa auf anschauliche Grafiken, die komplexe Informationen verständlich darstellen [Coolset, Juni 2025]. Scan Global Logistics betont in seinem Bericht die Bedeutung der Stakeholder-Einbindung und strukturiert relevante Themen in Unterkategorien, um spezifische Anliegen gezielt zu adressieren [Coolset, Juni 2025].

Jozef Síkela, Tschechiens Minister für Industrie und Handel, unterstreicht die Tragweite der neuen Regelungen:

„Die neuen Regeln werden Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft verantwortlicher machen und sie zu einer Wirtschaft führen, die Menschen und Umwelt zugute kommt. Daten über den ökologischen und gesellschaftlichen Fußabdruck wären für jeden öffentlich verfügbar, der sich für diesen Fußabdruck interessiert."

Nach einer gründlichen Analyse der Nachhaltigkeitskennzahlen ist es an der Zeit, konkrete Maßnahmen zur Reduktion umzusetzen. Digitale Technologien könnten bis 2030 weltweit bis zu 20 % der CO₂-Emissionen senken. Unternehmen, die auf KI-gestützte Lösungen setzen, können ihre CO₂-Bilanz um bis zu 10 % verbessern und gleichzeitig ihre Energiekosten um 10–20 % senken. Dabei sollten Reduktionsmaßnahmen datenbasiert, kontinuierlich optimiert und mit KI-gestützten Empfehlungen sowie Kompensationsstrategien kombiniert werden.

Künstliche Intelligenz kann Energieverbrauchsmuster analysieren, Ineffizienzen identifizieren und gezielte Verbesserungsvorschläge liefern. Diese datenbasierte Methode hilft Unternehmen, Ressourcen effizienter zu nutzen und Emissionen gezielt zu verringern. Hier sind einige Beispiele, wie KI in der Praxis angewendet wird:

Kompensationsstrategien sollten nur als ergänzende Maßnahme innerhalb einer umfassenden Netto-Null-Strategie betrachtet werden. Dabei ist es wichtig, auf Qualitätszertifizierungen durch Dritte zu setzen und naturbasierte Projekte zu priorisieren. Die Kosten für Kohlenstoffkompensationszertifikate variieren zwischen 0,20 und 0,50 US-Dollar pro Tonne CO₂. Compliance-Märkte gelten als vertrauenswürdiger, da sie zertifizierte Ergebnisse liefern.

Auch die Verknüpfung von Nachhaltigkeitszielen mit Vergütung spielt eine wichtige Rolle. Eine Deloitte-Umfrage aus 2023 ergab, dass 59 % der Führungskräfte dies als entscheidenden Anreiz für Klimaschutzmaßnahmen sehen. Beispielsweise haben 78 % der 375 größten börsennotierten Unternehmen in 15 Ländern solche Verknüpfungen bereits umgesetzt.

Ein konkretes Beispiel ist HeidelbergCement, das bis 2030 eine Reduktion der spezifischen Netto-CO₂-Emissionen auf 400 kg pro Tonne zementäres Material anstrebt – eine 47%ige Reduktion im Vergleich zu 1990. Zwischen 1990 und 2019 konnte das Unternehmen bereits eine Reduktion um 22 % erreichen.

„To create a clear incentive for pursuing a comprehensive sustainability strategy, it is generally recommended that ESG targets should account for at least 10–30% of total (variable) compensation."

– Pauline Stadler, attorney at Mayer Brown.

Da sich sowohl regulatorische Anforderungen als auch technologische Möglichkeiten ständig weiterentwickeln, ist eine regelmäßige Anpassung der Strategien unerlässlich. Digitale Technologien bilden die Grundlage für diese kontinuierliche Verbesserung. Unternehmen sollten ihre Nachhaltigkeitsstrategien mindestens einmal jährlich überprüfen, um mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten.

Quartalsweise Überprüfungen bieten jedoch eine noch höhere Flexibilität. Sibasis Sahoo, VP Operations, bringt es auf den Punkt:

„At least once a quarter in my humble opinion. If you have the resources and the ability to do it at a higher frequency, like monthly, even better! It would potentially give you more time to react to a possible disruption."

.

Die fünf praxisorientierten Schritte verdeutlichen, wie digitale Tools Unternehmen dabei unterstützen können, nachhaltigen Erfolg zu erzielen. In Deutschland bieten digitale Nachhaltigkeitsprozesse einen klaren Wettbewerbsvorteil. Die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen hat die „twin transition“ – die enge Verknüpfung von ökologischer und digitaler Transformation – als zentrales Konzept etabliert. Diese Strategie betont, dass Digitalisierung gezielt zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen sollte.

Trotzdem zeigt die Realität in deutschen Unternehmen, dass hier noch viel Luft nach oben ist: Lediglich 10 % der Unternehmen haben bisher Digitalisierung und Nachhaltigkeit strategisch miteinander verbunden, wobei dies vor allem in der Energie- und Wasserwirtschaft geschieht. Zwar bewerten 56 % der befragten Unternehmen Nachhaltigkeit und Digitalisierung als zumindest „etwas wichtig“ für ihre Wettbewerbsfähigkeit, doch nur 25 % setzen Technologien ein, um ihre Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen umweltfreundlicher zu gestalten.

Eine Lösung für diese Herausforderung bietet MULTIPLYE, wie bereits in Schritt 2 beschrieben. Das Tool automatisiert CO₂-Berechnungen und sorgt für eine sichere Datenhaltung innerhalb Deutschlands.

Eine konsequente Digitalisierungsstrategie könnte bis 2030 dazu beitragen, 120 Millionen Tonnen CO₂ einzusparen. Laut einer branchenübergreifenden Studie aus dem Jahr 2022 gehen 40 % der Führungskräfte davon aus, dass digitale Technologien einen positiven Einfluss auf ihre Nachhaltigkeitsziele haben werden.

Die vorgestellten fünf Schritte schaffen Transparenz und messbare Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit. Digitale Lösungen ermöglichen nicht nur Automatisierung und präzise Datenverarbeitung, sondern auch Echtzeitberichte, die nachhaltige Entscheidungen erleichtern. Gleichzeitig helfen sie, Kosten zu senken, datenbasierte Strategien zu entwickeln und die Kundenbindung zu stärken .

Um Digitalisierung und Nachhaltigkeit besser zu verbinden, sollten deutsche Unternehmen verstärkt auf Schulungsangebote, praxisnahe Beispiele und finanzielle Unterstützung setzen. Die beschriebenen Schritte – von der Schaffung einer digitalen Datenbasis bis zur kontinuierlichen Optimierung – bieten ein durchdachtes Vorgehen für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung.

Investitionen in digitale Nachhaltigkeitslösungen gewährleisten nicht nur die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, sondern sichern auch den langfristigen Geschäftserfolg.

Um die passenden Nachhaltigkeits-KPIs festzulegen, solltet ihr zunächst die spezifischen Anforderungen eurer Branche sowie die geltenden nationalen und EU-weiten ESG-Vorgaben genau analysieren. Bewährte Standards wie die GRI (Global Reporting Initiative) oder SASB (Sustainability Accounting Standards Board) liefern dabei wertvolle Orientierungshilfen, um relevante Kennzahlen zu identifizieren und zu entwickeln.

Es ist wichtig, diese KPIs regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, damit sie stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben und den Anforderungen des Marktes entsprechen. Mit digitalen Tools könnt ihr zudem die Erfassung und Auswertung der Kennzahlen automatisieren, was den gesamten Prozess deutlich effizienter und einfacher macht.

Die automatisierte CO₂-Bilanzierung mit MULTIPLYE bringt euch entscheidende Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Methoden. Ihr spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern minimiert auch Fehler, da maschinelles Lernen für präzise und zuverlässige Datenanalysen sorgt. Dank Echtzeitdaten könnt ihr flexibel und schnell auf Veränderungen reagieren, während die digitale Skalierbarkeit sicherstellt, dass die Prozesse mit eurem Unternehmen mitwachsen.

Außerdem steigert die Automatisierung die Datenqualität erheblich. Das ermöglicht eine genauere Überwachung der Emissionen und erleichtert die Umsetzung gezielter Maßnahmen zur Reduktion. So könnt ihr effizientere Abläufe schaffen und gleichzeitig einen Schritt in Richtung eines nachhaltigeren Betriebs machen.

Mit IoT-Sensoren und Echtzeitdaten können Unternehmen ihre Betriebsabläufe intelligenter und ressourcenschonender gestalten. Diese Technologien ermöglichen es, Prozesse in Echtzeit zu überwachen und zu analysieren, wodurch sich die Ressourcennutzung effizienter steuern lässt. Ein paar Beispiele gefällig? Unternehmen können etwa den Energieverbrauch optimieren, Ineffizienzen frühzeitig erkennen oder erneuerbare Energien besser in ihre Abläufe einbinden.

Moderne Technologien wie Edge Computing und intelligente Algorithmen machen es möglich, IoT-Sensoren nahtlos in bestehende Systeme zu integrieren. Das spart nicht nur manuellen Aufwand, sondern hilft auch aktiv dabei, Emissionen zu reduzieren und Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen. Gerade in Deutschland, wo Umweltschutz und Effizienz eine zentrale Rolle spielen, eröffnen solche digitalen Lösungen enorme Chancen für eine nachhaltige Zukunft.